Les agents chimiques dangereux (ACD), omniprésents dans de nombreux secteurs, exposent chaque année des milliers de travailleurs à des substances nocives, parfois cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR).

Face à ces enjeux de santé publique, le Code du travail encadre strictement l’évaluation et la prévention des risques chimiques (articles R.4412-1 et suivants). Cet article propose une synthèse des leviers à activer pour structurer une démarche de maîtrise durable, collective et efficace dans les établissements, que nous détaillons dans nos formations diplômantes pour devenir Formateur en prévention des Risques Chimiques.

1. Une appropriation collective des risques

La prévention des risques chimiques repose sur une démarche participative. L’article L.4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cela inclut l’adaptation du travail à l’homme, l’évaluation des risques et l’information des salariés.

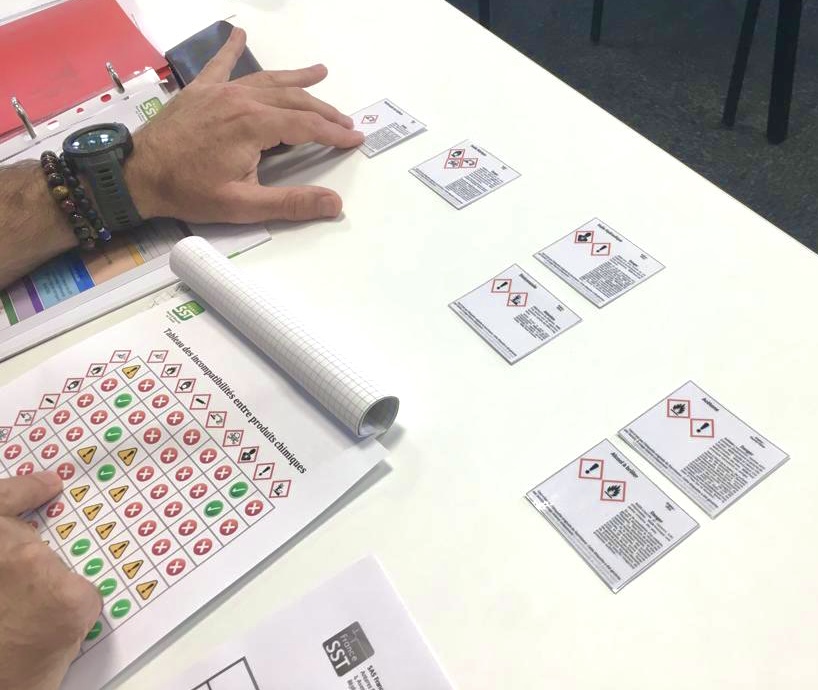

L’analyse des situations de travail réelles, en intégrant les usages informels et les pratiques non prescrites, est essentielle pour :

- Identifier les expositions invisibles ;

- Dépasser les évaluations théoriques ;

- Décloisonner les responsabilités.

Les représentants du personnel doivent être associés à toutes les étapes de cette évaluation (articles L.2312-8 et suivants), notamment à travers le Comité Social et Économique (CSE).

2. Une prévention intégrée et systémique

L’article R.4412-6 impose une évaluation spécifique des risques liés aux risques chimiques, actualisée régulièrement (au maximum annuelle) et intégrée au Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP, article R.4121-1).

La prévention doit suivre les neuf principes généraux de prévention (article L.4121-2), avec une hiérarchisation claire :

- Éviter les risques ;

- Évaluer ceux qui ne peuvent être évités ;

- Combattre les risques à la source, etc…

Cette évaluation débouche sur des plans d’actions concrets (ou un PAPRIPACT pour les plus de 50 salariés), articulés autour de la substitution, du confinement, et du contrôle technique des expositions. La réglementation prévoit également des obligations d’affichage, d’étiquetage (R.4411-1 et suivants), et de formation spécifique (R.4412-38).

3. Leviers techniques et organisationnels complémentaires

- Substitution obligatoire pour les CMR

Conformément à l’article R.4412-66, l’employeur est tenu de remplacer, dans la mesure du possible, toute substance CMR par une substance non dangereuse ou moins dangereuse. Cette mesure s’inscrit dans la priorité donnée à la prévention à la source.

- Captage à la source et ventilation

L’article R.4412-15 impose de limiter l’exposition des travailleurs par la mise en place de mesures techniques efficaces : systèmes clos, aspiration à la source, ventilation générale…

- Organisation du travail et accès restreint

Les articles R.4412-57 à R.4412-59 prévoient la limitation des accès aux zones à risque, la réduction du nombre de travailleurs exposés, et l’aménagement des temps d’exposition.

4. Le rôle stratégique des acteurs internes

Les Référents Santé et Sécurité au Travail doivent disposer des moyens et compétences nécessaires pour appliquer les dispositions réglementaires (L.4644-1 du Code du travail). Le recours à des compétences internes ou externes qualifiées supplémentaires est obligatoire dès lors que l’évaluation met en évidence un risque significatif.

L’annexe Risques Chimiques du DUER (Article R4412-5 du Code du travail) doit être tenu à jour et mis à disposition des salariés exposés, de leur médecin du travail et des autorités.

Le suivi individuel renforcé, en cas d’exposition à des CMR, est également requis (article R.4624-23 du Code du travail), sous la responsabilité du médecin du travail.

Conclusion

L’inscription des ACD, via l’Annexe RCh dans le DUERP, la mise en œuvre de plans de prévention adaptés, le respect des nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP, R.4412-149 et suivants), et la traçabilité des expositions sont les piliers d’une maîtrise efficace du risque chimique.

La prévention des risques chimiques est une obligation légale mais surtout un levier stratégique de santé et de performance en entreprise. Elle ne peut reposer sur des actions ponctuelles ou des dispositifs techniques isolés. Une démarche durable repose sur l’intégration des principes généraux de prévention dans l’organisation, la mobilisation des acteurs et la mise en œuvre de mesures concrètes.

Plus d'infos

Si vous souhaitez en savoir plus, venez rencontrer notre équipe d’experts et obtenez une qualification reconnue :